子どもが疲れやすい、だるさが続くときに疑われる病気は?

大人より元気なはずの子どもがすぐに疲れてしまったり、だるそうにしていたりすると、心配になりますよね。そこでこの記事では、子どもが疲れやすいときやだるさが続くときに疑われる病気や対処法についてご説明します。

子どもが疲れやすい、だるさが続く…これって病気なの?

子どもに疲れやすい、だるさが続くといった様子がみられても、必ずしも病気であるとは限りません。次の項目を確認して当てはまるものがあれば、それが原因の可能性もあります。

- 睡眠時間が不足している

- 食生活が乱れている

- 運動不足である

- ストレスや不安を抱えている など

ただし、なかには病気が原因で疲れやだるさの症状があらわれていることもあります。子どもの生活習慣を見直しても症状が改善しなかったり、そもそも上記の項目にあてはまらなかったりする場合は、病気の可能性も考えられます。

子どもの疲れやだるさが続くときに疑われる病気については、次の章で詳しくご紹介します。

子どもが疲れやすい、だるさが続くときに疑われる病気は?

子どもが疲れやすかったり、だるさが続いたりするときに疑われる病気には、次のようなものがあります。どれも早期発見・早期治療が大切なので、子どもの様子をよく観察して当てはまりそうなものがあれば、早めに受診するようにしてください。

風邪・インフルエンザなどの感染症

風邪をひいたりインフルエンザなどのウイルスに感染したりすると、体力が落ちて疲れやだるさを感じやすくなります。

高熱や咳などはっきりとした症状があれば感染症だと判断しやすいですが、疲れやだるさが主な症状の場合は受診するまで気づかないこともあります。

起立性調節障害

小さな子どもにみられることは稀ですが、小学校高学年以上(思春期前後)の子どもが疲れやすく、だるさが続く場合は、起立性調節障害が疑われることもあります。起立性調節障害の主な原因は自律神経のバランスの乱れで、次のような症状があらわれます。

- 倦怠感、疲れやすさ

- 朝起きられない

- 起床時や起立時のめまい、ふらつき

- 吐き気

- 長時間立っていられない など

上記の症状は他の病気でもみられることもあるため、血液検査や心電図検査などを行って起立性調節障害であるかどうかを診断します。

貧血

体内の鉄分が足りなくなって貧血になると、しっかり寝ているのに疲れがとれなかったり、だるさが続いたりすることがあります。顔色の悪さも症状の一つです。

女の子は生理が始まると貧血が起こりやすくなります。また1歳前後の乳幼児も生まれたときにママから受け継いだ鉄分がなくなったり、離乳食から十分な鉄分を摂れなくなったりすると、貧血になることがあります。

後天性甲状腺機能低下症

疲労感や倦怠感に加えて、むくみ、体重増加、便秘といった症状がみられる場合は、甲状腺機能が低下する後天性甲状腺機能低下症が疑われます。

この場合、甲状腺ホルモンを補充する薬での治療が行われることがほとんどです。

睡眠時無呼吸症候群

たくさん寝ているのに体が休まらず疲れや集中力低下がみられる場合、睡眠中に呼吸が減ったり止まったりする睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。寝ているときに大きないびきを繰り返す、夜中に何度も起きる、呼吸が数秒間止まるといった症状があらわれたら、睡眠時無呼吸症候群を疑うようにしてください。

軽症であれば薬で鼻づまりを治したり横向き寝の習慣をつけたりして改善を目指します。重症の場合や改善しない場合は、アデノイドや扁桃の手術が検討されます。

子どもが疲れやだるさを訴えるときの対処法は?

子どもの疲れやだるさの症状から前述の病気が疑われる場合は、すぐに受診するようにしてください。病気の可能性はなく睡眠不足や食生活の乱れ、ストレスなどが原因だと考えられるときは、次のような対処法を行うといいでしょう。

十分な睡眠時間を確保する

夜はできるだけ早めにベッドや布団に入りましょう。夜はできるだけテレビやiPadを見せない、寝る前には部屋を暗くする、快適な温度や湿度に調節するなど、眠りやすい環境を作ることも大切です。

朝起きたらカーテンやブラインドを開けて太陽の光を浴びましょう。体内時計がリセットされて、疲れやだるさを感じにくくなっていきます。

バランスのとれた食事を摂る

1日3回、できるだけ同じ時間にしっかりと食べるようにしましょう。1日の食事の中で、たんぱく質や炭水化物、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂ることが大切です。

特に、ビタミンB群(豚肉、豆類、きのこ類、ほうれん草など)やクエン酸(柑橘類、梅干し、トマトなど)、鉄分(赤身の肉、魚介類、ひじきなど)は疲労回復に効果が期待できるため積極的に摂るといいでしょう。

日中にしっかり体を動かす

適度な運動習慣をつけると体力が向上し、疲れにくい体になります。運動で体が程よく疲れてぐっすり眠れるようになると、疲れやだるさを感じにくくなるでしょう。

ストレスの原因やリラックス方法を見つける

ストレスや不安が原因で疲れやだるさが続いているときは、まず原因を探り、できるだけ早めに解決するようにしましょう。必要に応じて保育園・幼稚園や学校の先生、カウンセラーに相談してみるのも一つの方法です。

また子どもが安心してリラックスできる環境を整えてあげることで、気持ちが落ち着き、疲れやだるさが少しずつ和らいでいくこともあります。子どもの話をじっくり聞く、スキンシップをとるといったことも積極的に行うようにしてくださいね。

子どもの健康に関する相談はオンラインでも

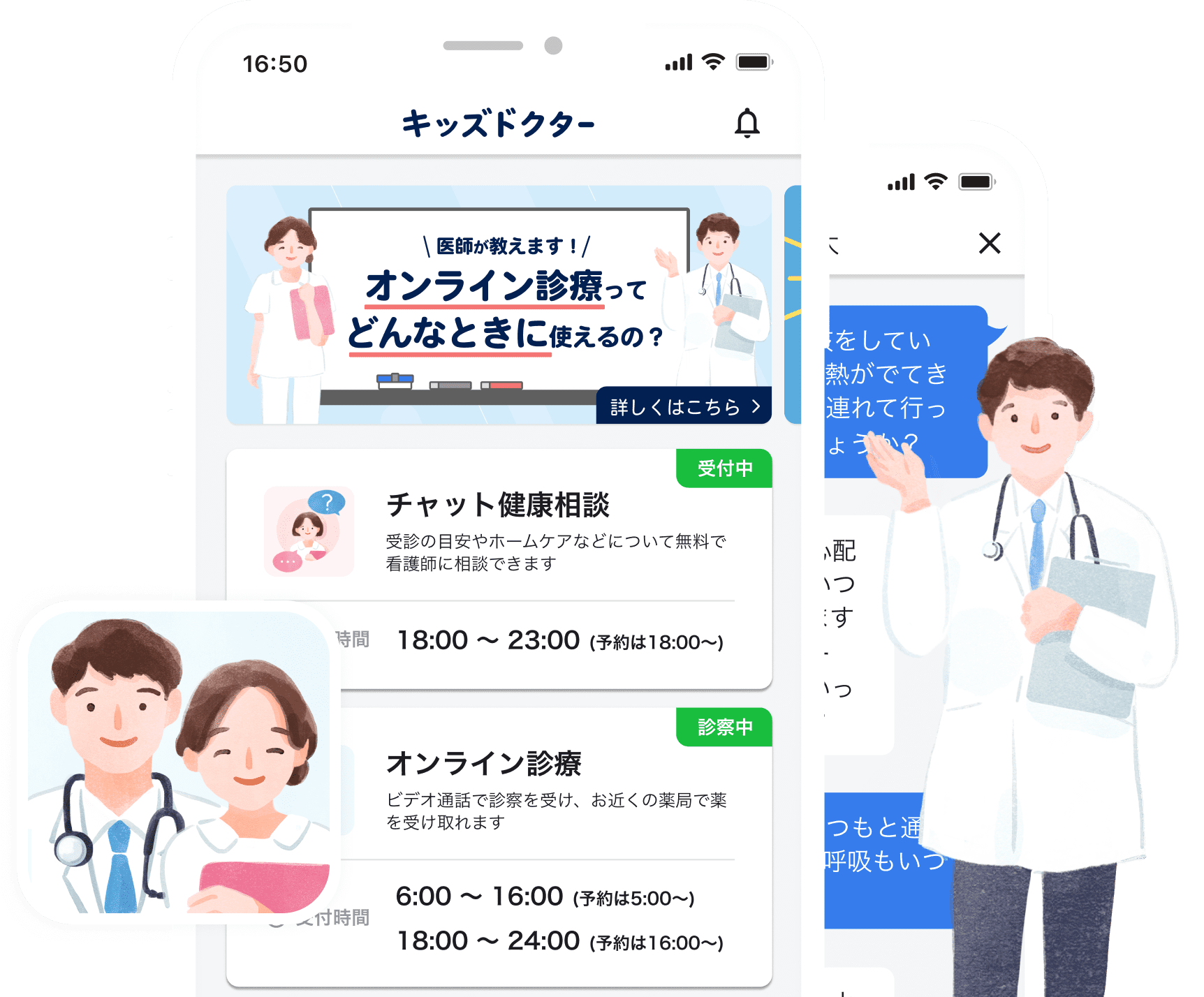

大人と同じように、子どもも睡眠不足や忙しさなどが続くと疲れやすくなったりだるさが続いたりすることがあります。原因がわからないときや、疲れやだるさ以外の症状もみられるときは早めに受診することが大切です。ただ、疲れている子どもを連れて病院へ行くのは大変ですよね。

そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」が便利です。自宅からオンラインで子どもの健康について相談や受診ができますよ。ぜひ検討してみてくださいね。

監修者について