子どもがぐったりしている・機嫌が悪い…原因や対処法、受診の目安は?

子どもの様子がいつもと違うと、「どうしたのかな?」と心配になりますよね。この記事では、子どもがぐったりしていたり、機嫌が悪かったりするときに考えられる原因や対処法、受診の目安などをご紹介します。

子どものぐったり、不機嫌は不調のサインかも

小さい子どもは自分の体調をうまく言葉で伝えられないため、「ぐったりしている」「機嫌が悪い」といった普段とは違う様子が、不調のサインとなる場合があります。泣き方や声のトーン、表情、抱っこを嫌がるかどうかなど、ちょっとした変化を見逃さないようによく観察することが大切です。

子どもがぐったりしている、機嫌が悪い…考えられる病気や不調は?

子どもがぐったりしていたり、機嫌が悪かったりするときは、主に以下のような原因が考えられます。

感染症

風邪やインフルエンザなどの感染症にかかると、熱が出てぐったりしたり、体調がいつもと違うことへの不快感や不安から不機嫌になったりすることがあります。体温を測り、鼻水や咳、発疹などの症状がないかを確認しましょう。喉や耳の痛み、頭痛は見た目からは分かりにくいので、目立った症状がみられない場合でも感染症が原因の可能性もあります。

中耳炎

中耳炎では耳の痛みや発熱などの症状によって、ぐったりしたり機嫌が悪くなったりすることがあります。耳をしきりに触る、痛がる、耳だれが出ているといった症状がないかをチェックしましょう。

便秘や腸重積症

便秘や腸が塞がる腸重積症など、腹痛を伴う病気で子どもが不機嫌になることもあります。便秘の場合、便が固く排便がつらそう、食欲がなくなるなどの症状があらわれます。腸重積症は2歳未満の子どもによく見られる病気で、急に不機嫌になる・直るを繰り返すのが特徴です。症状が進むと顔色が悪くなってぐったりしたり、血が混ざった便が出たり、嘔吐したりすることもあります。

アレルギー

子どもにアレルギーがある場合、原因となるものを口にしたり触れたりすることで、機嫌が悪くなったりぐったりしたりすることがあります。アレルギーでは蕁麻疹や皮膚の赤み、吐き気・嘔吐といった症状を伴うことが多いので、症状が出ていないかよく観察しましょう。

疲れ・眠気・ストレス

病気ではなくても、疲れて眠い、何かにストレスを感じてイライラしているといったことが原因で、ぐったりしたり機嫌が悪くなったりすることもあります。一時的であればしっかり休息をとれば落ち着くことが多いですが、病気との見分けがつきにくいこともあるため慎重に観察しましょう。

子どもがぐったりしている、機嫌が悪いときの受診の目安

子どもがぐったりしているときや、いつもと違った様子で機嫌が悪いときは、基本的にいつ受診してもかまいません。

特に下記の項目に当てはまるときは緊急性が高いので、至急病院を受診するか、状況によっては救急車を呼びましょう。

至急受診または救急車を呼ぶ症状

- 意識がもうろうとしている

- 視線が合わない

- ぼんやりして寝てばかりいる

- 呼吸が苦しそう

- 呼吸時にゼーゼー、ヒューヒューと音がする

- 顔や唇の色が悪い

- けいれんを起こした

以下の症状があるときは、症状が悪化するリスクもあるためできるだけ早く受診しましょう。夜間や休日は救急病院を受診してください。

早めに(夜間休日は救急病院を)受診する症状

- あやしても1時間以上泣きやまない

- 生後3ヶ月未満で発熱している

- 水分がとれず、半日以上尿が出ていない

- 嘔吐や下痢を繰り返している

- 吐く量が多い、吐き方が激しい

- 蕁麻疹や皮膚の赤みが全身に広がっている

- 血便が出る

下記の場合は基本的に緊急性は高くないため、診療時間内の受診でもかまいません。

診療時間内に受診する症状

- 発疹がある

- 熱が3日以上続いている

- 眠れない

- 中耳炎を疑う症状がある

上記の受診目安に当てはまらない場合でも、気になることがあるときは一度病院を受診しておくと安心です。

子どもがぐったりしている、機嫌が悪いときの自宅でのケア方法は?

目立った症状がなく緊急性が高くなさそうであれば、まずは自宅で様子をみてもかまいません。子どもがぐったりして機嫌が悪いときは下記の方法を参考にホームケアをしましょう。

食事は無理に食べさせない

ぐったりしていると食欲が落ちることもあります。子どもが嫌がる場合は無理に食事を摂らせる必要はありません。栄養バランスはあまり気にせず、子どもが食べたがるものを食べさせてあげましょう。脂っこいものや食物繊維が多いものは胃腸に負担がかかるので、できるだけ控えてくださいね。

こまめに水分補給をする

食欲がなかったとしても、水分補給は必ずこまめに行うようにしましょう。子どもが飲めるものであれば基本的に何を飲ませてもかまいません。食事が摂れていない場合は、糖分や塩分も補給できる子ども用のイオン飲料、だし汁や薄めたみそ汁、野菜スープなどがおすすめです。

衣服を調整する

子どもの体調に合わせて衣服を調整することも大切です。暑そうなときは1枚脱がせて薄着にする、寒がるときは上着を着せるなど、子どもの様子に合わせて調整しましょう。汗をかいて衣服が濡れたままだと体が冷えて不快に感じるので、こまめに着替えさせてくださいね。

部屋の温度と湿度を調整する

部屋の温度や湿度を整えると、より快適に過ごせます。夏場は外気温より4〜5℃低くするのが目安とされていますが、外が30℃を越える場合は25〜28℃程度に調整しましょう。冬場は20~25℃くらいを目安に室温を調整します。

また空気が乾燥すると、肌が乾燥して痒みを感じたり、喉の痛みや咳の症状が悪化したりすることもあるので、湿度は50%前後を保つようにしてください。

安静にして過ごし、休息をとる

体調が悪いときは体力を消耗しやすいので、基本的に安静に過ごすようにしましょう。疲れやストレスがたまっているときもしっかり休むことが大切です。十分な睡眠をとれるように、いつもより早めに布団に入らせる、リラックスできる環境を作るなどサポートしてあげてくださいね。

スキンシップをとる

疲れやストレスが原因の場合は、スキンシップをとることで気持ちが落ち着くことがあります。抱っこをする、一緒に遊ぶ、甘えさせてあげるといった方法で、いつもより多めに子どもと触れ合うといいでしょう。

子どもの様子が気になるときはオンラインで相談できます

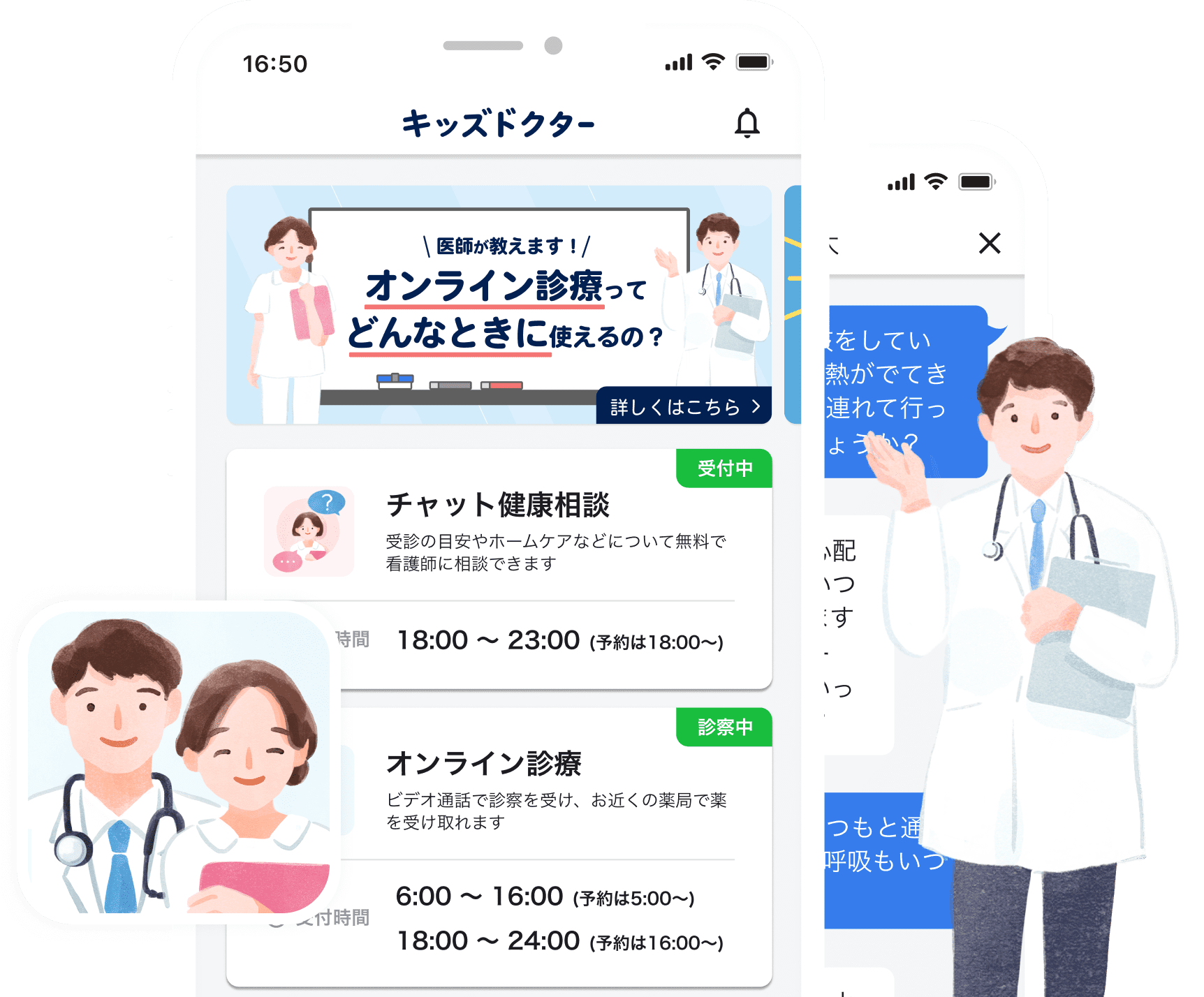

子どもが不機嫌になるのはよくあることなので、「なんとなくいつもと様子が違う気がする」と思っても、病院に行くのをためらってしまうこともあるかと思います。そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」が便利です。看護師と個別チャットでやり取りでき、子どもの症状に合わせたケア方法や受診のタイミングなどを教えてもらえます。自宅にいながらスマホで医師のオンライン診療を受診することもできるので、困ったときは検討してみてくださいね。

監修者について