子どものいびきがひどい…原因や対処法、受診の目安は?

子どもが激しいいびきをかいていると心配になることもあるかもしれません。そこでこの記事では、子どものいびきがひどい場合の原因や受診の目安、家庭での対処法などについてご紹介します。

子どものいびきは病気なの?原因は?

子どもがいびきをしているからといって、必ずしも病気であるとは限りません。以下のような一時的ないびきの場合は、基本的にそのまま様子を見て大丈夫です。

- 日中の遊びや運動で疲れた状態で寝て、いびきをかいている

- 寝付いたばかりの眠りが浅いときに、いびきをかいている

- 風邪や感染症の症状が出ているときに、いびきをかいている

毎晩のように大きないびきをかいているときは、次のような原因が考えられます。

アレルギー性鼻炎

花粉やハウスダストなどのアレルゲンが鼻の粘膜に付着して免疫反応が起こると、鼻づまりの症状が強くて鼻呼吸ができず、口呼吸となることがあります。

仰向けに寝ている状態で口呼吸になると、重力で舌がのどの奥に落ち込んでしまい、気道を狭くしてしまうため、いびきをかきやすくなります。

アレルギー性鼻炎の原因が花粉の場合は特定の時期に、ハウスダストの場合は1年を通して症状が出るのが特徴です。

アデノイド・扁桃の肥大

子どもは成長の過程で、鼻の奥にある「アデノイド」や喉の奥の左右にある「扁桃」が大人よりも大きくなります。この大きくなったアデノイドや扁桃が気道を圧迫すると、呼吸障害を引き起こし、いびきの原因となるケースがあります。

個人差はあるものの、アデノイドは2〜6歳頃、扁桃は3〜7歳頃に大きくなりやすく、10歳頃には自然と小さくなります。それに伴い、いびきも減っていくことが多いです。

肥満

肥満によって首や舌などに脂肪がつくと、睡眠中に気道を圧迫していびきが起こることがあります。アレルギー性鼻炎ではなく、アデノイド肥大や扁桃肥大が落ち着く7歳以上になっても激しいいびきが続く場合は、肥満が原因の可能性も考えられます。

子どものいびきが心身に与える影響

いびきの原因や程度にもよりますが、頻繁に大きないびきをかいていると睡眠の質が低下して心身に次のような影響を与える可能性が考えられます。

成長ホルモンの分泌低下

成長ホルモンは深い眠りのときにたくさん分泌されるので、いびきによって深い睡眠がとれなくなると成長や発達が妨げられるリスクがあります。

注意力や集中力の低下

いびきのせいで睡眠が浅い状態が続くと日中に眠くなることが多く、注意力や集中力が低くなりやすいです。

落ち着きがなくなる

注意力や集中力の低下がひどくなると、落ち着きがなくなったりイライラしやすくなったりすることもあります。

このような症状が顕著になるまでいびきを放っておくと、睡眠中に何度も呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」につながるおそれがあります。

「睡眠時無呼吸症候群」というと大人のイメージがあるかもしれませんが、子どもにも起こることがあります。早めに受診・治療をすることで睡眠時無呼吸症候群のリスクを減らすことができるため、次の章でご説明する受診の目安も参考にしてくださいね。

子どものいびきは治療が必要?受診の目安は?

前述の一時的ないびきであれば、特に治療は必要ありません。

いびきの原因がはっきりしている場合は、受診したうえで原因に合った治療を行いましょう。例えばアレルギー性鼻炎が原因であればアレルギー反応や炎症を抑える薬、アデノイドや扁桃の肥大が原因の場合は切除手術などの治療によって、いびきを改善することができます。

ひどいいびきが続いているけど原因がわからない場合は子どもの様子をよく観察し、以下を目安に早めに受診するようにしてください。

子どものいびきで早めに受診したほうがいい症状

睡眠中

- 毎晩のように激しいいびきをかく

- 呼吸とともに胸がへこむ

- 首を反らせて苦しそうに寝る、うつ伏せで寝る

- 寝返りを頻繁にうつ

- 寝汗をたくさんかく

- おねしょをする

- 突然起き上がる

- 咳込む

日中

- 眠気や疲れがみられる

- 落ち着きがない

- すぐにイライラしたり怒ったりする

- 学力の低下がみられる

- 起きたときに頭痛がする

上記の症状がどの程度見られるかによって、睡眠時無呼吸症候群の診断の参考にもなります。

子どものいびきに家庭でできる対処法は?

子どものいびきは、次のようなホームケアによって対処や緩和できることもあります。

寝具や寝ているときの姿勢を見直す

枕が高すぎたり低すぎたりすると、鼻から声帯までの空気の通り道である上気道が圧迫されていびきをかく原因になります。適切な高さの目安は、枕に頭を置いたときに首や肩に無理な角度がつかず自然に寝られるかどうかです。

また、横向き寝のほうが仰向け寝よりもいびきが起きにくいとされています。小さな子どもは寝ている間にたくさん動くので難しいこともあるかもしれませんが、できるだけ横向きで寝られるように工夫してみましょう。なお1歳までは、SIDS(乳幼児突然死症候群)を防ぐために仰向けで寝かせることが推奨されています。

花粉やハウスダスト対策をする

アレルギー性鼻炎によっていびきをかいている場合は、できるだけ花粉やハウスダストとの接触を避けるようにしましょう。花粉が原因の場合は、飛散時期は外出時にマスクやメガネを着用する、花粉を室内に持ち込まないといった対策が大切です。ハウスダストが原因の場合は、こまめに掃除機をかける、空気清浄機を使用するなどを徹底しましょう。

加湿器を適切に使う

空気が乾燥すると、風邪や感染症にかかりやすくなったり、鼻粘膜が乾いて鼻づまりがひどくなったりして、いびきが起こりやすくなります。特に冬の乾燥する時期は加湿器を上手に使って乾燥対策をするようにしましょう。

生活習慣を見直す

脂っこいものや甘いものばかり食べている、運動不足が続いているといった生活は肥満につながり、いびきの原因にもなります。栄養バランスの整った食事や適度な運動、早寝早起きを心がけましょう。

健康的な生活で免疫機能を正常に保てれば、風邪をひきにくくなったり、アレルギーの悪化を防いだりすることができ、いびきの改善も期待できます。

子どものいびきの相談はオンラインでも

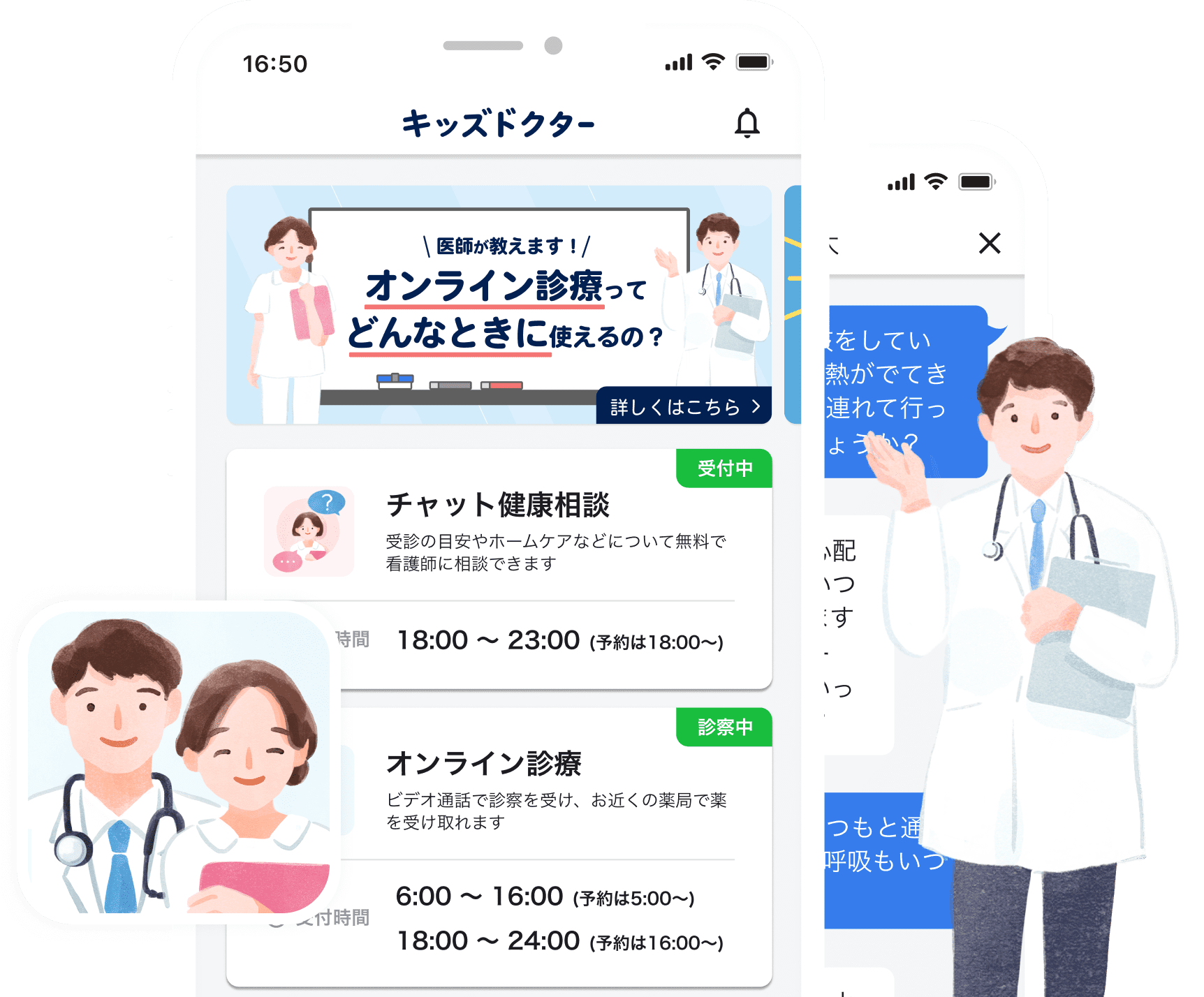

子どものいびきはそのまま様子を見ても問題ないことが多いですが、なかには睡眠時無呼吸症候群などの病気につながるケースもあるため、早急に受診するべきかの判断が難しいと感じることもあるかもしれません。

そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」が便利です。子どものいびきについてスマホで医師のオンライン診療を受診したり、チャットで看護師に相談したりすることができます。困ったときはぜひ検討してみてくださいね。

監修者について