子どもが「いつもと違う」は不調のサインかも。受診目安や見守りのポイント

毎日子どもと過ごしていると、「いつもと違うかも…」と感じることもあるかと思います。この記事では、子どもの様子がいつもと違うときの対処法や、受診の目安などをご紹介します。

子どもの「いつもと違う」は心身の不調のサインかも?

子どもは心や体に不調があっても、言葉でうまく伝えられないことがあります。そのため周囲の大人が日頃から子どもの様子をよく観察し、ちょっとした変化に気づいてあげることが大切です。

子どもの様子がいつもと違うときは、下記のような心身の不調が隠れている可能性があります。

- 感染症

- アレルギー反応

- 腸重積、便秘

- 脱水症状

- ストレス、疲労 など

子どもの体の「いつもと違う」サイン

体の不調があるときは、下記のようなサインがあらわれることがあります。

- 顔色が悪い

- 食欲がない

- 息づかいが荒い、呼吸音がおかしい

- 目が潤んでいる、充血している

- 尿や便の様子が違う

- 元気がない

- よく泣く、機嫌が悪い

- あやしても泣き止まない

- いつもより甘えてくる

- 寝付きが悪い

- 夜泣きする

- 表情がぼんやりしている など

子どもの心の「いつもと違う」サイン

心の不調では、主に下記のようなサインがあらわれやすいです。

- 寝付きが悪い

- 夜泣きやおねしょをする

- 朝起きるのが遅い

- 食欲がない、食べる量が減る

- 元気がない

- 保育園や幼稚園に行くのを嫌がる など

子どもの「いつもと違う」、受診の目安は?

子どもの様子がいつもと違うときは、まず全身の状態をよく観察しましょう。

下記のような症状があるときは緊急性が高いので、至急病院を受診するか状況によっては救急車を呼んでください。

至急受診または救急車を呼ぶ症状

- 意識がもうろうとしている

- 視線が合わない

- ぼんやりして寝てばかりいる

- 呼吸が苦しそう

- 呼吸時にゼーゼー、ヒューヒューと音がする

- 顔や唇の色が悪い

- けいれんを起こした

以下の症状があるときは、症状が悪化するリスクもあるためできるだけ早く受診しましょう。夜間や休日は救急病院を受診してください。

早めに(夜間や休日は救急病院を)受診する症状

- あやしても1時間以上泣きやまない

- 生後3ヶ月未満で発熱している

- 水分がとれず、半日以上尿が出ていない

- 嘔吐や下痢を繰り返している

- 吐く量が多い、吐き方が激しい

- 蕁麻疹や皮膚の赤みが全身に広がっている

- 血便が出る

下記の場合は基本的に緊急性は高くないため、診療時間内の受診でもかまいません。

診療時間内に受診する症状

- 発疹がある

- 眠れない

- 耳を痛がる、耳だれがある

受診目安に当てはまらない場合でも、気になることがあるときは、一度病院を受診しておくと安心です。

子どもの「いつもと違う」に自宅でできる対処法

子どもの様子がいつもと違う場合でも、先述の受診の目安に当てはまらず緊急性が高くなさそうであれば、ひとまず自宅で様子を見てもかまいません。ここからは自宅でできる対処法をご紹介します。

こまめに水分補給をする

食事は無理に摂らせる必要はありませんが、水分補給は必ずこまめに行うようにしましょう。子どもが飲めるものなら基本的には何を飲ませても問題ありません。食事があまり摂れていない場合は、糖分や塩分も補給できる子ども用のイオン飲料やだし汁、薄めたみそ汁、野菜スープなどがおすすめです。

部屋の環境を整える

子どもが快適に過ごせるように、部屋の環境を整えましょう。室温は、夏場は外気温より4〜5℃低くするのが目安とされていますが、外が30℃を越える場合は25〜28℃程度に調整してください。冬場は20~23℃くらいが目安です。湿度は50%前後を保てるように、加湿器などで調節しましょう。

しっかり睡眠をとる

睡眠は疲労やストレスの解消、免疫力の向上に欠かせません。しっかり眠れるように、いつもより早めに布団に入らせる、夜間もエアコンを適切に使用する、お昼寝をさせるなどの工夫をしましょう。

スキンシップをとる

心の不調はスキンシップをとることで落ち着くこともあります。抱っこをする、抱きしめる、一緒に遊ぶといった方法で、子どもと触れ合う時間をいつもより増やすといいでしょう。

ゆったり過ごさせる

子どものペースに合わせてゆったり過ごすことで、心身の疲れが回復して、元気になることもあります。家事や仕事で忙しいときに子どもの様子の変化や不調が重なると大変ですが、「早く○○しなさい」など急かすような言葉をなるべく使わないように心がけることも大切です。

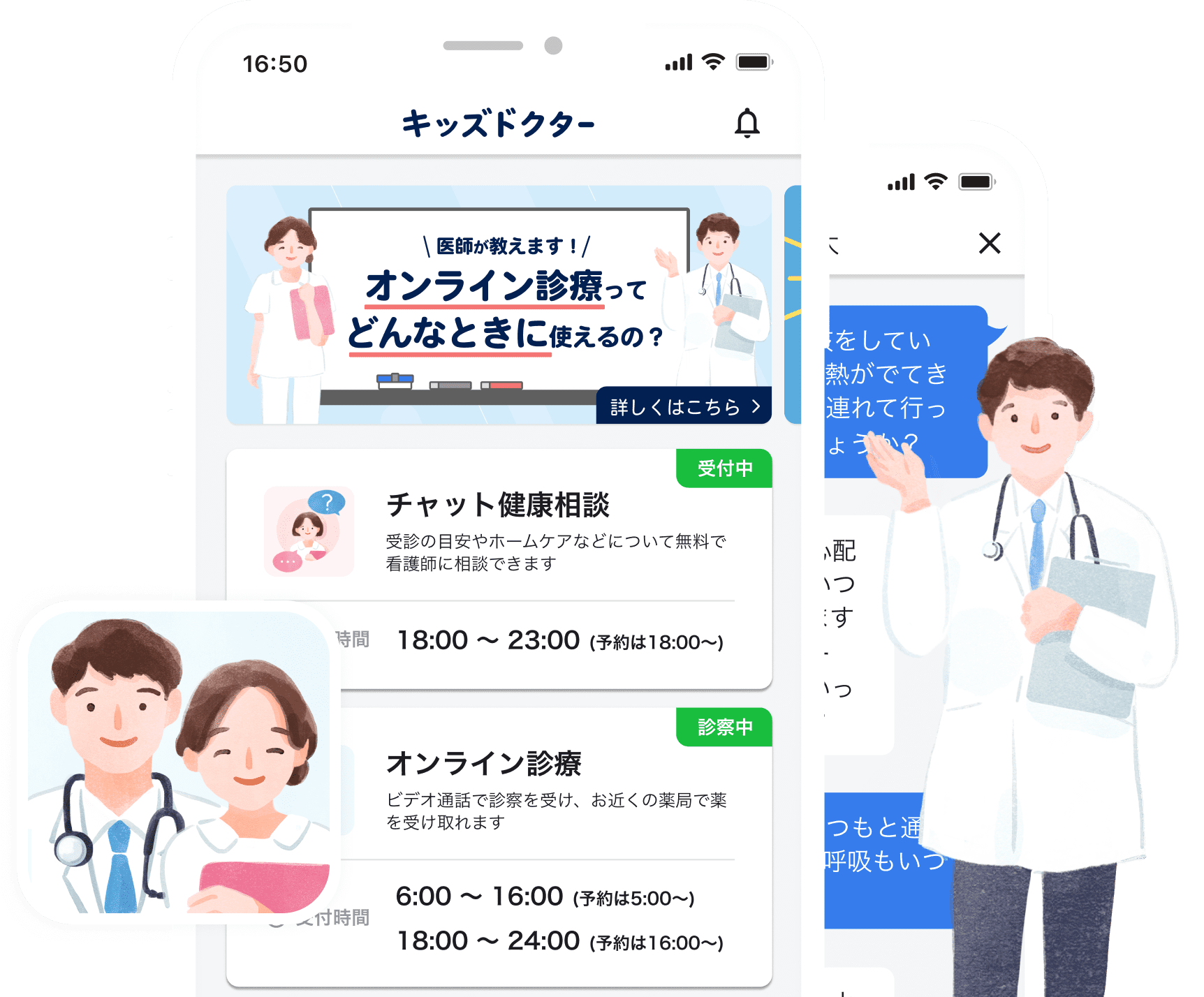

「いつもと違う」の不安はオンラインでも相談できます

子どものこととなると、様子がいつもと少し違うだけでも不安になりますよね。とはいえちょっとした変化だけだと受診をためらってしまうこともあるかと思います。

そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」が便利です。看護師と個別チャットでやり取りでき、子どもの症状に合わせたケア方法や受診のタイミングなどを教えてもらえます。自宅にいながら医師のオンライン診療を受診することもできるので、困ったときは検討してみてくださいね。

監修者について