子どもの風邪対策!家族で取り組む予防法10選

.jpg?w=1000)

この記事の目次

子どもは抵抗力が低いため、風邪をひいてしまうのはある程度仕方がないことです。とはいえできるだけ予防してあげたいですよね。そこでこの記事では、子どもの風邪対策や予防法をご紹介します。

子どもの風邪を予防しよう!対策10選

子どもは保育園や幼稚園など集団生活を送る場だけでなく、ママ・パパからも風邪をもらってしまうことがあります。できるだけ家庭に風邪をもちこまないように、家族で対策に取り組みましょう。

手洗い、うがいをする

基本的なことですが、風邪の予防には手洗い・うがいが有効です。手洗いをするときは石鹸を使い、指の間や爪の間、手の甲、手首などをしっかり洗うことで予防効果が高まります。泡をつくり、「20秒以上」かけてしっかり洗いましょう。洗ったあとは流水でしっかり洗い流しで洗った後は流水でしっかり洗い流し、清潔なタオルやペーパータオルで水気を拭き取りましょう。

マスクを着用する

マスクにはウイルス感染を完全に防ぐ効果はありません。ただ吸い込むウイルスの飛沫量を減らせるため、マスクを着用することで飛沫感染をある程度は防げることがわかっています。また喉や鼻の粘膜の乾燥を防いだり、鼻や口を触る機会を減らしたりできるため風邪予防に効果が期待できるとされています。

特に人混みや公共の場所では、マスクの着用を心がけましょう。

よく触る場所を消毒する

風邪は手やものを介しても感染が広がることもあります。ドアノブや電気のスイッチ、トイレの洗浄ボタンなど家族がよく触る場所をこまめに消毒するようにしましょう。なかにはアルコールの消毒剤が効きづらいウイルスもあるので、塩素系漂白剤(キッチンハイターやブリーチなど)を約0.02%の濃度に薄めた消毒液を使うのがおすすめです。

消毒液は、2Lのペットボトルにキャップ2杯(約10ml)の塩素系漂白剤を入れ、水を加えて全部で2Lになるようにすれば簡単に作ることができます。

食器やタオルの共有を避ける

家族で食器やタオルを共有することで風邪がうつることがあります。家族が風邪をひいたときはもちろんですが、普段から食器やタオルは一人ひとり別のものを使うようにしておくのが安心です。

十分な睡眠をとる

しっかり睡眠をとることで、免疫力が高まることがわかっています。スムーズに入眠できるように夕飯やお風呂は早めに済ませ、寝る前はリラックスして過ごすようにするとよいでしょう。

バランスのよい食事をとる

風邪をひきにくい体をつくるためには、バランスのよい食事をとり腸内環境を整えることも大切です。炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂取するようにしましょう。免疫力を高めるためには、下記のような食品もおすすめです。

- タンパク質を含む食品(肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など)

- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)

- 食物繊維を含む食品(さつまいも、かぼちゃ、きのこ類など)

- オリゴ糖を含む食品(玉ねぎ、ゴボウ、バナナなど)

- ビタミンを含む食品(緑黄色野菜、柑橘類、イチゴ、キウイなど)

人混みを避ける

人が多い場所に行くと風邪をもらいやすくなります。風邪が流行しているときは、人が多い場所への外出はできるだけ控えましょう。どうしても人混みにいかなくてはいけないときは、不織布製のマスクを着用することである程度の飛沫感染を防げます。また外出後は手洗いとうがいを忘れないようにしましょう。

湿度を適切に保つ

空気が乾燥すると鼻や喉のバリア機能が低下して風邪をひきやすくなります。部屋の湿度が50~60%くらいになるように加湿器で調節しましょう。洗濯物や濡らしたタオルなどを室内に干したり、観葉植物を置いたりすることでも湿度を高められます。

こまめに換気をする

こまめな換気も風邪の予防に効果的です。冬場は室温が下がらないように暖房器具を使いながら、窓を開けて換気しましょう。一般的に言われている換気の目安は、1時間に5分の換気を2回です。冬場など寒いときは1回あたりの時間を短くしてもかまいません。

換気扇を常時運転させておくことでも、最低限の換気量を確保できます。

出かけるときはしっかり防寒する

寒いと鼻やのどのバリア機能が低下して風邪をひきやすくなります。寒い日に外出するときは、マフラーや手袋などでしっかり防寒するようにしましょう。

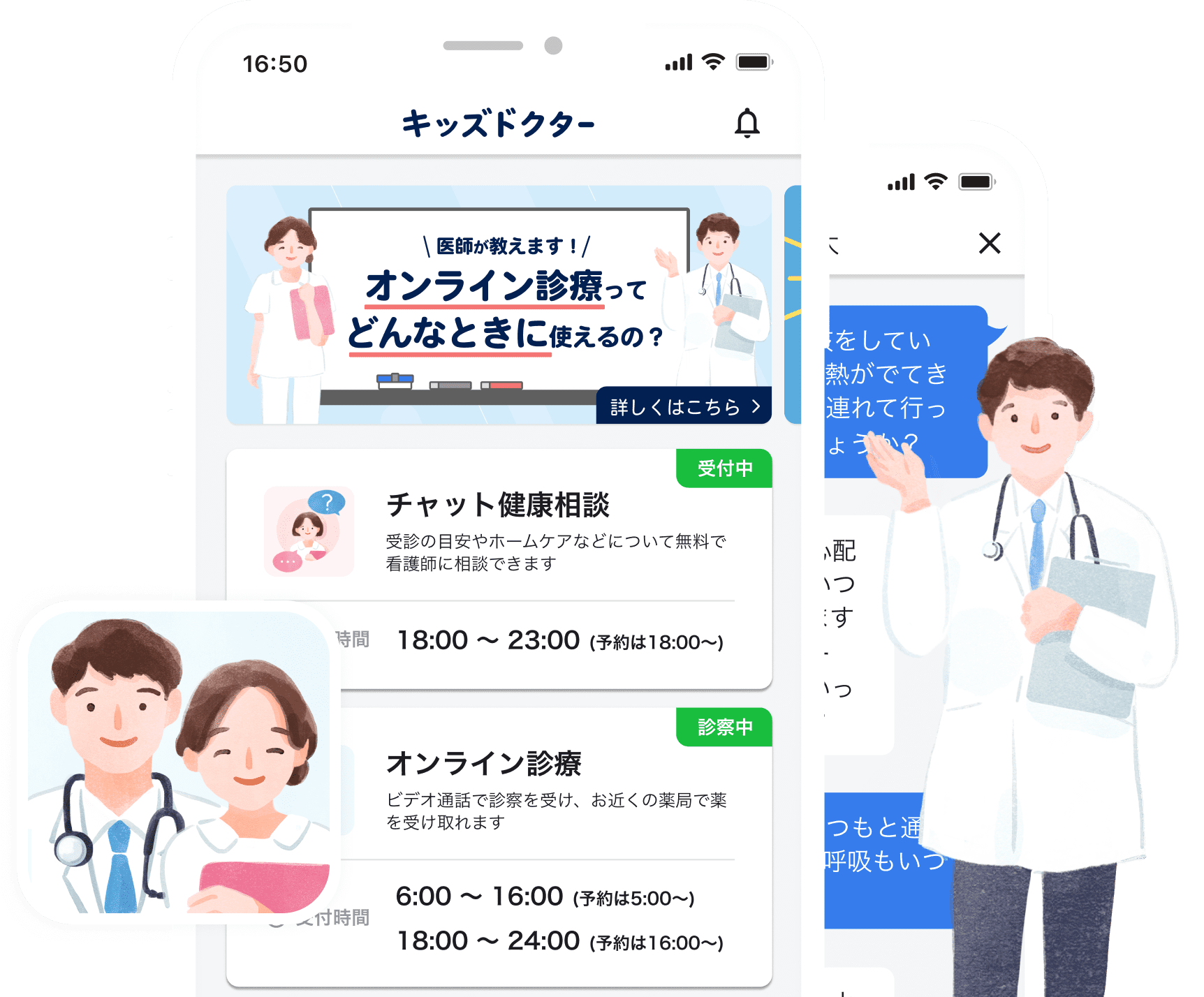

子どもの風邪はオンライン診療で相談!

風邪の原因ウイルスは多数あるため、どれだけ対策をしていても何度も風邪をひいてしまうことがあるかと思います。子どもが風邪をひくたびに病院に行くのは大変ですよね。そんなときは、医療アプリ「キッズドクター」のオンライン診療が便利です。自宅にいながら、スマホのビデオ通話で医師の診察を受けられます。夜間や休日も利用できるので、困ったときは検討してみてくださいね。

監修者について