子どもの耳掃除でのケガに注意!対処法や予防法は?

子どもの耳掃除中のケガが増えています。多くは軽症で済みますが、なかには後遺症が残るような重度のケガも報告されているため注意しなくてはいけません。この記事では、子どもの耳掃除中に起こったケガの事例や対処法、予防法などをご紹介します。

消費者庁が注意喚起!子どもの耳掃除中のケガが増えています

前述の通り耳掃除中のケガが増えており、消費者庁も注意喚起しています。

東京消防庁によると、近年では毎年30~50人程度が耳掃除中のケガで救急搬送されており、特に4歳以下の子どもが突出して多いです。ほとんどは軽症ですが、中には入院が必要なケースも報告されています。

子どもの耳掃除中のケガ事例

子どもの耳掃除中のケガは、どの家庭でも起こりうるものです。以下は、消費者庁・国民生活センターに寄せられた、実際に起こった耳掃除中のケガの事例です。

事例1:子どもの耳掃除中に他の子どもが接触し、耳かきが奥に入った

子ども(3歳)の耳掃除中に他の子どもが接触し、耳かきが奥まで入ってしまった。出血、嘔吐、ふらつきなどの症状があり受診したところ、鼓膜や内耳、耳小骨を損傷していて入院した。聴力も低下した。

事例2:耳掃除中に子どもが動いて綿棒が耳の奥に入った

耳掃除中に子ども(6歳)が急に動いたため綿棒が耳の奥に入り、鼓膜に穴が開いて通院が必要となった。

事例3:耳掃除中に耳かきが折れた

子ども(11歳)の耳掃除中にライト付きの耳かきが耳の中で折れた。折れた部分は取り出せたが、外耳道が傷ついていて通院が必要となった。

事例4:放置されていた綿棒を子どもが耳の中に入れた

子ども(1歳)が放置されていた綿棒を耳に入れてしまい、外耳道が傷ついた。

子どもの耳掃除中にケガをしてしまったときの対処法

耳掃除中に子どもがケガをした場合は早めに耳鼻咽喉科を受診し、必要に応じて治療を受けましょう。傷ついた場所やケガの程度によっては、聞こえが悪くなるなどの後遺症が残ることもあるためです。

特に耳から出血があるとき、めまいやふらつきがあるときは緊急性が高いので、すぐに病院を受診してください。夜間や休日は救急病院を利用しましょう。

子どもの耳掃除中のケガを防ぐにはどうする?

ここからは子どもの耳掃除中のケガを防ぐ方法をご説明します。

耳鼻科で耳掃除をする

そもそも基本的には家庭で無理に耳掃除をする必要はありません。耳垢は自浄作用によって自然と耳の外へ排泄されるためです。気になるときは、半年に1回程度を目安に耳鼻科で耳掃除をしてもらうと安心です。

ただ耳の入り口付近の汚れであれば、家庭で月に1~2回程度を目安に綿棒で拭うように掃除してもかまいません。その際、ケガを防ぐために次にご紹介するポイントに気をつけてください。

明るく落ち着いた環境で行う

家庭で耳掃除をするときは、きょうだいやペットなどが近くにいない落ち着いた環境で、周りの安全をよく確認してから行いましょう。

テレビや動画は音が気になって急に頭を動かしてしまうこともあるので、消しておくと安心です。また耳の中がよく見えるように、部屋は明るくしておきましょう。

安定した場所、姿勢で行う

柔らかすぎるベッドやソファなど不安定な場所では、耳掃除中に子どもの頭が動いてしまうおそれがあります。またママ・パパの身体や手がぐらつくと耳を傷つけてしまう可能性もあるので、安定した場所で体勢を整えてから耳掃除を行いましょう。

綿棒や耳かきを奥に入れすぎない

家庭での耳掃除は、耳の入口から1cmくらいまでの見える範囲をガーゼや綿棒で優しく拭う程度にしておくことがポイントです。綿棒や耳かきをかなり短く持って掃除するようにしましょう。

綿棒や耳かきを奥まで入れると、耳の中を傷つけたり、耳垢を奥に押し込んでしまったりするおそれがあります。奥に溜まった耳垢が気になる場合は無理に取ろうとせず、耳鼻咽喉科で取ってもらいましょう。

耳掃除中に動くと危ないことを子どもに伝える

耳掃除中に動くとケガをする可能性があって危ないことを、子どもに伝えることも大切です。まだ理解できない、わかっていても動いてしまうといった場合は、家庭での耳掃除は控えるようにしましょう。

綿棒の先端が外れないか確認する

綿棒の先端についている綿体は、水や油で湿っていると外れやすくなります。耳の中で外れると取り出せなくなることがあるので、耳掃除の前に綿体の部分を確認しておきましょう。

もし耳の中に綿体が残ってしまった場合は、そのままにしておくと炎症を引き起こすこともあるので、すぐに病院を受診してください。

耳かきや綿棒を子どもの手の届く場所に置かない

大人のまねや遊びのつもりで、子どもが自分で耳掃除をしようとすることもあります。加減がわからない子どもが自分で耳掃除をするのは大変危険です。耳かきや綿棒は子どもの手の届く場所に置かないようにしましょう。

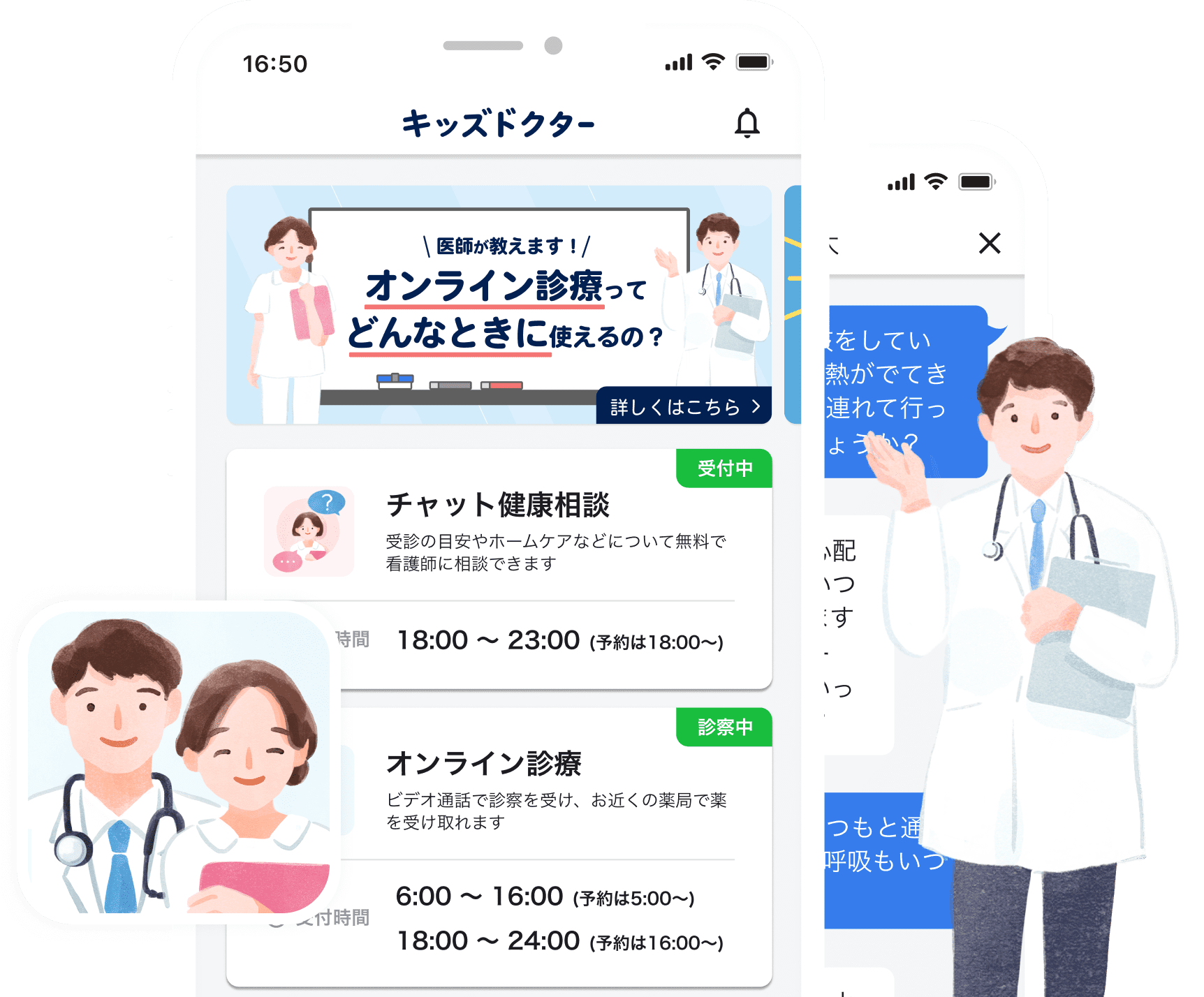

子どものケガの相談はオンラインでも

子どもは活発で大人が想像していないような行動をとることがあるため、耳掃除以外の場面でもケガをすることがあるかもしれません。ちょっとしたケガにみえても、子どものことだと心配になりますよね。そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」が便利です。看護師と個別チャットでやりとりでき、ケア方法や受診の目安など、子どもに合わせたアドバイスをもらえます。夜間や休日も利用できるので、困ったときは検討してみてくださいね。

監修者について