とびひは人にうつる?大人もなるの?予防方法は?

とびひは子どもがなるものというイメージがあるかもしれませんが、どんどん広がる様子を見ていると、大人にもうつるのか、予防する方法はあるのかなど気になりますよね。こちらの記事では、とびひは人にうつるのか、感染を予防する方法などをご紹介します。

とびひとは?原因や症状は?

とびひとは正式名称を「伝染性膿痂疹」といい、あせもや虫刺され、湿疹などを引っ掻いてできた傷や転んでできた傷に、黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌(溶連菌)などの細菌が感染することで起こる皮膚の病気です。発疹が全身に火事の飛び火のようにすばやく広がることから「とびひ」と呼ばれています。

とびひには下記の2種類があります。

水疱性膿痂疹

子どもがなりやすく、初夏から真夏にかけて多発するとびひです。黄色ブドウ球菌に感染することで起こります。

水ぶくれができて周りが赤くなった後、水ぶくれが破れて皮膚が剥けます。水ぶくれの中から出た液体や皮膚が剥けて染み出してくる液体に触れることで、症状が全身に広がります。

痂皮性膿痂疹

子どもよりも大人に起こることが多いとびひです。溶血性連鎖球菌に感染することで起こります。

赤く腫れたところに膿が溜まり、破れて厚いかさぶたができます。痛みを伴い、発熱やリンパの腫れなどが起こることもあります。

とびひは人にうつるの?

とびひは人にうつる可能性があります。感染経路は、とびひの患部から出た液体に直接触れる「直接接触」と、患部から出た液体がついたタオルやおもちゃなどに触れる「間接接触」です。

とびひの原因となる黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌は「常駐菌」と呼ばれる菌で、健康な人の皮膚や鼻の中、喉などによく存在しています。適切な場所に存在している場合は問題ありませんが、皮膚の傷から入り込むととびひがうつってしまうのです。

とびひは大人もなるの?

とびひは子どもがなることが多いですが、大人もなることはあります。特に「痂皮性膿痂疹」は、年齢に関係なく発症します。「水疱性膿痂疹」はあまり多くありませんが、大人も感染することはあります。

特に高齢者は、皮膚が薄くて傷つきやすく、バリア機能が低いため、感染しやすいです。またアトピー性皮膚炎を持っている、肌のかさつきが強い、掻きこわし癖がある人も、とびひになりやすい傾向にあります。

とびひの感染を予防する方法は?

ここからはとびひの感染を予防する方法をご紹介します。

とびひになっている人の患部を清潔に保つ

家族にとびひの人がいると、家庭内で接触してうつる可能性があります。発熱など他の症状がない限り、とびひの人も毎日シャワーを浴びて、患部を清潔に保ってもらうようにしましょう。

体を洗う際は、泡立てた石鹸で優しく洗い、しっかり流します。シャワーから出たあとは、他の人との接触を防ぐために患部を清潔なガーゼなどで覆っておくのがおすすめです。

タオルや衣類は共用しない

とびひになっている人とタオルや衣類を共用しないようにしましょう。患部から出た液体に含まれる菌が、タオルなどを介してうつる可能性があります。洗濯は一緒にしても問題ありません。

お風呂は一緒に入らない

とびひ自体はお風呂の水を介して感染することはありませんが、一緒に入ると皮膚が接触する可能性が高くなるため、別々に入るのが良いでしょう。特に皮膚に傷がある人は感染リスクが高いため注意が必要です。

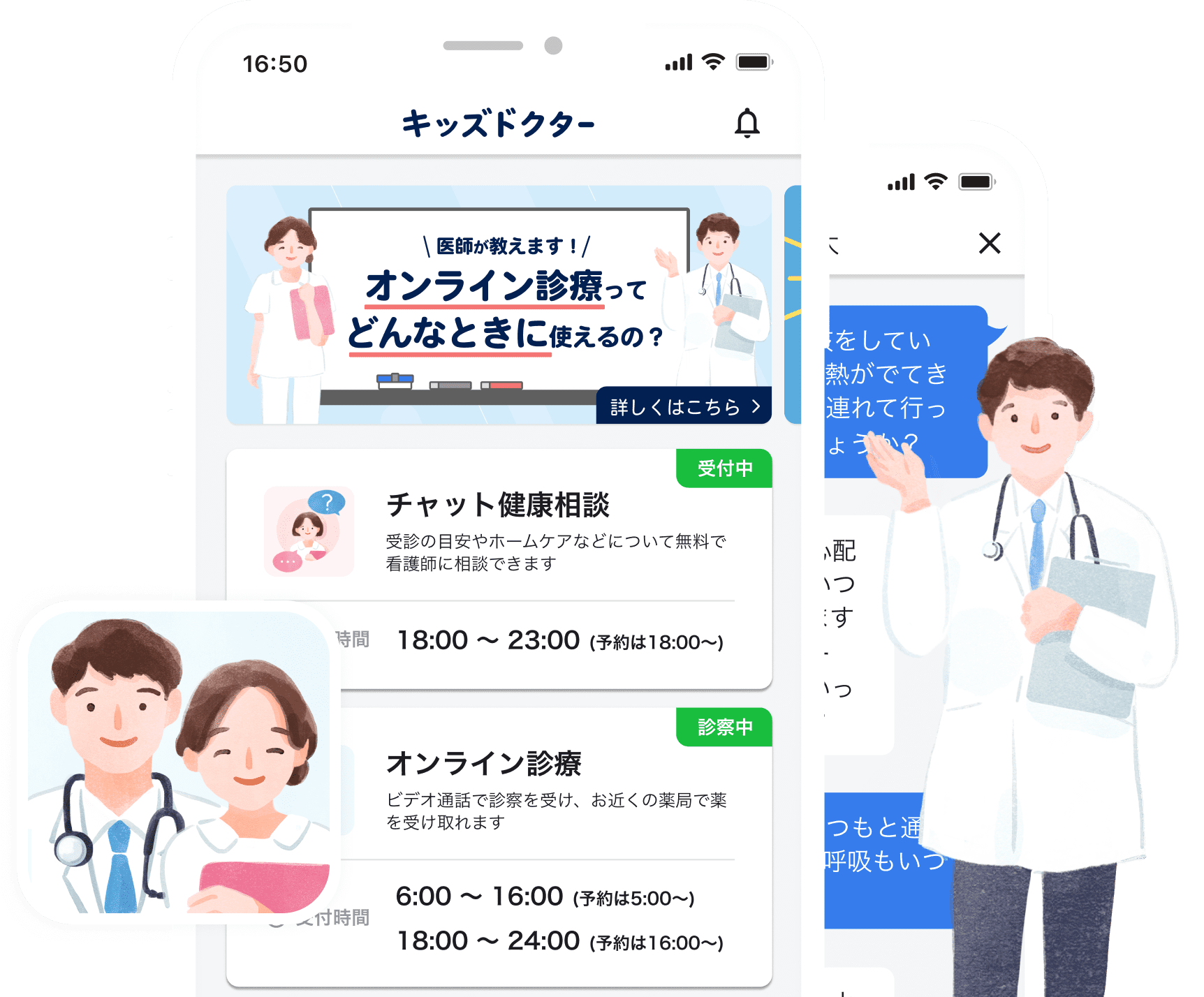

とびひで悩んだらオンライン診療でも

子どもがとびひになったとき、早めに受診したくても病院に連れて行けず困ることもあるかもしれません。そんなときはオンライン診療アプリ「キッズドクター」が便利です。家にいながら診察を受けることができ、医師が必要と判断した場合は薬を処方してもらうことも可能です。困ったときは利用を検討してみてくださいね。

監修者について