子どものたんこぶの対処方法は?冷えピタは使える?

子どもが頭やおでこをぶつけてたんこぶができると、対処法やケア方法に悩むこともあるのではないでしょうか。そこでのこの記事では、たんこぶの対処方法や冷やすときのポイントなどをご紹介します。

「たんこぶ」はなぜできる?

たんこぶは、ぶつけた部位の皮膚の下で出血している状態のことで、正式名称を「皮下血腫(ひかけっしゅ)」といいます。転んだり高い場所から落ちたりして、頭やおでこを強く打つことが原因でできます。子どもは頭の骨と皮膚の間の組織のつながりが弱いため、特にたんこぶができやすいです。

子どもにたんこぶができたときの対処方法は?

たんこぶができたら傷や出血がないかを確認し、ぶつけた部分を冷やしましょう。冷やすことで痛みが緩和され、腫れが広がりにくくなります。できるだけ安静にすることも大切です。

こぶが大きい(目安として3cm以上)場合や急速に大きくなっている場合は、後の章でご紹介する受診の目安を参考に病院へ行くようにしてください。

子どものたんこぶの冷やし方

たんこぶを冷やすときには、タオルに包んだ保冷剤や氷などを使います。保冷剤や氷を直接肌にあててしまうと皮膚にくっついたり冷えすぎたりして危険なので、必ずタオルなどで包むようにしましょう。

子どもが発熱したときに使う冷えピタでも一時的に冷やすことはできますが、おでこや頬などに貼った冷えピタがずれて鼻や口を塞いでしまう事故例が報告されています。またたんこぶに傷がある場合は、傷を覆うことで感染が広がる可能性もあるため、たんこぶに冷えピタを使うのは控えたほうがいいでしょう。

冷やす時間の目安は数十分です。患部を確認して、痛みや腫れがおさまっていたら冷やすのをやめましょう。冷やしすぎには気をつけてくださいね。

こんなときはすぐ病院へ

だんこぶができても小さく軽症であれば、冷やして安静にしていれば自然と治ります。ただし症状によっては、頭蓋骨の内側で出血していたり頭蓋骨が骨折していたりすることもあるため注意が必要です。

たんこぶとともに次の症状を伴うときは救急車を呼んでください。

たんこぶで救急車を呼ぶ症状

- ぐったりして泣かない

- 意識がない、ぼんやりしている

- 大量出血をしている

- けいれんを起こしている

以下の症状があるときは、すぐに受診します。夜間や休日は救急病院へ行きましょう。

たんこぶですぐに病院を受診する症状

- 頭頂部や後頭部に500円玉大のコブがある

- 受け答えができず、つじつまが合わないことを言う

- 頭を激しく痛がる

- 嘔吐を繰り返す

- 機嫌が悪い、ぐずり続ける

- 物が見えづらかったり、二重に見えたりする

- 手足に力が入らず、しびれている

- 歩くのが不安定である

次のようなときは、診療時間内に受診しましょう。

たんこぶで診療時間内に受診する症状

- 1〜2回、嘔吐した

- 新生児期〜生後7ヶ月頃の赤ちゃんが頭をぶつけた(意識障害などをたしかめにくく、不機嫌や嘔吐などの症状も出にくいため)

上記の症状がみられなくても気になることがあれば、一度受診すると安心です。また、ぶつけた直後は元気でも、しばらくしてから症状があらわれることもあります。頭をぶつけてたんこぶができたときは、24時間ほどは子どもの様子に変化がないか注意深く観察してください。

たんこぶの対処法はオンラインでも相談できます

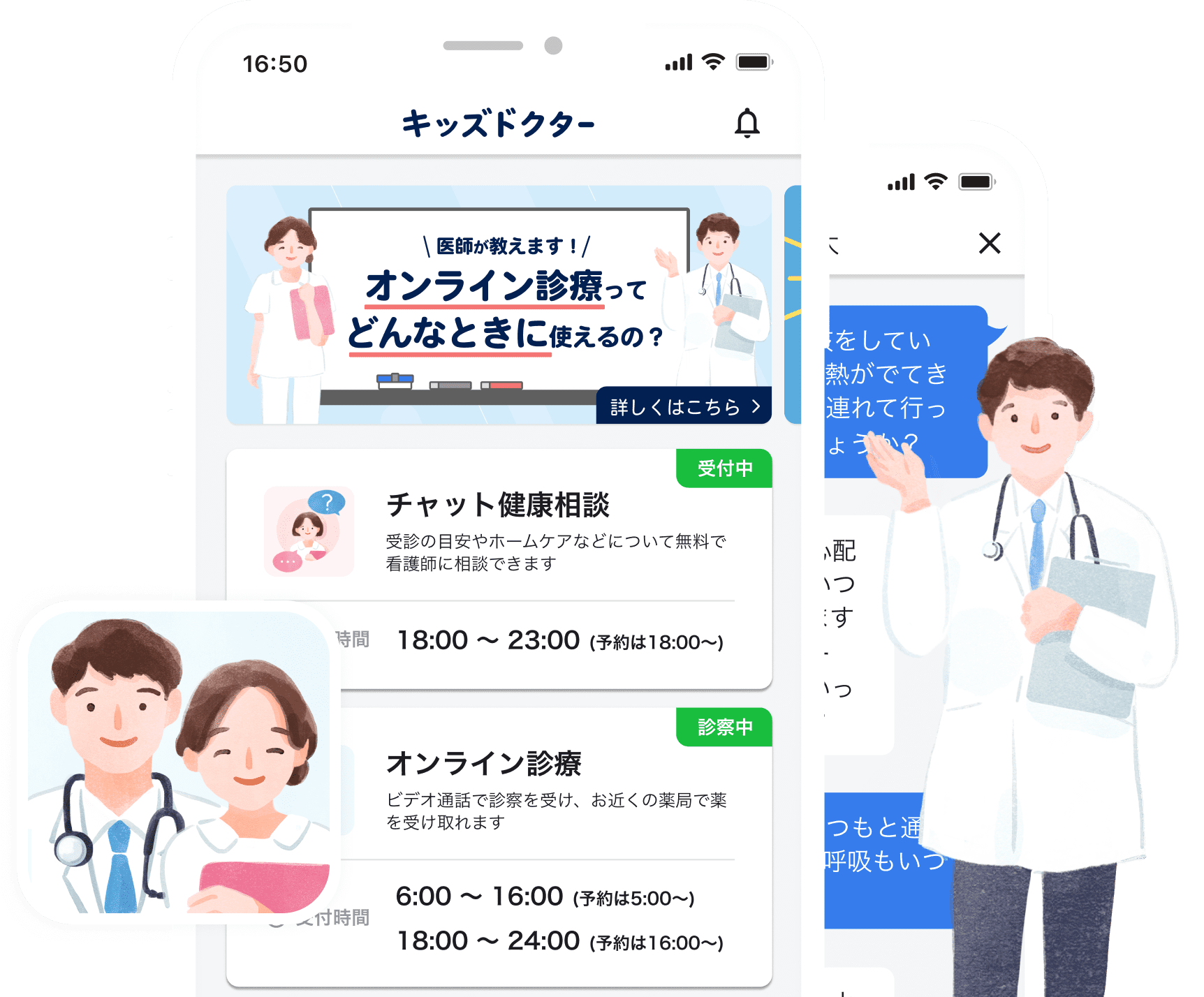

子どもはたんこぶができやすいため、日頃から対処法や病院へ行く目安を確認しておくことが大切です。ただ、いざたんこぶができると受診するべきかどうか判断に迷うこともあるかもしれません。そんなときは、子どもの医療に特化したアプリ「キッズドクター」がおすすめです。看護師と個別チャットでやり取りでき、受診の目安や症状に合ったホームケア方法を教えてもらえます。自宅にいながら医師によるオンライン診療を受けることもできるため、困ったときはぜひ検討してみてくださいね。

監修者について