夏に保育園で流行しやすい感染症まとめ

夏は流行する感染症が少ないイメージがあるかもしれませんが、小さな子どもが集団生活を送る保育園では夏に流行しやすい感染症があります。そこでこの記事では、夏に保育園で流行しやすい病気とそれぞれの登園基準をご紹介します。

夏に保育園で流行しやすい病気① 手足口病

手足口病はコクサッキーウイルスやエンテロウイルスなどによって引き起こされます。感染すると口の中や手のひら、足の裏・甲などに2~3mmの小さな水ぶくれのような発疹が表れます。発熱は約3分の1の確率で見られますが、38度以下で済む場合がほとんどです。

主な感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)です。マスクの着用や手洗い、うがいなど基本的な感染症対策を行いましょう。また便にもウイルスが含まれるため、おむつ交換の際には手袋を着用したり、交換後に手をしっかり洗ったりするなどの対策も必要です。

保育園登園再開の目安

手足口病は、出席停止期間が定められている病気ではありません。厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」では、手足口病の登園再開の目安を「発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること」としています。発熱や喉の痛みが治まり、全身状態が良くなったことを確認してから登園を再開しましょう。

園によっては独自の出席停止期間を設けていたり、登園届の提出が必要だったりするので、事前に確認しておくと安心です。詳しくは下記の記事にもまとめています。

夏に保育園で流行しやすい病気②ヘルパンギーナ

ヘルパンギーナはコクサッキーウイルスやエンテロウイルスなどにより引き起こされる病気で、4歳以下の子どもに多くみられます。感染すると高熱が出て、口の中に水ぶくれのような発疹が表れます。2~4日ほどで自然と解熱しますが、口の中の痛みが強く水分を摂取できずに脱水を起こすことがあるため、注意しなくてはいけません。

ヘルパンギーナに有効なワクチンはなく、何度も感染する可能性があります。手洗いやうがい、マスクの着用など基本的な感染症対策で予防しましょう。また便からも数週間〜数ヶ月間ウイルスが排出されます。オムツ交換の際には手袋を着用するなどの対策をとることが大切です。

保育園登園再開の目安

ヘルパンギーナには明確な出席停止期間が定められていません。厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」では、ヘルパンギーナの登園再開の目安を「発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること」としています。

ただヘルパンギーナは症状が軽快した後も感染力が持続するため、保育園により独自の登園基準を設けている場合があります。また登園届の提出が必要な場合もあるので、あらかじめ保育園に確認しておきましょう。詳しくは下記の記事にもまとめています。

夏に保育園で流行しやすい病気③ プール熱

プール熱はアデノウイルスによって引き起こされる病気で、正式名称を「咽頭結膜熱」といいます。主な症状は39℃以上の高熱や咽頭痛、目の充血、目やになどです。プールでの接触やタオルの共用にって感染することがあるのでプール熱と呼ばれていますが、プールに関わらず、ウイルスが付着したものに接触することでも感染します。

予防には、マスクの着用や手洗いなど一般的な感染症対策が有効です。また感染者との密接な接触は避け、タオルや食器の共有は避けましょう。便中にもウイルスが排出されるので、オムツ交換時には手袋をし、使用済みのオムツはビニール袋に入れて密閉して捨てるようにしましょう。

保育園登園再開の目安

プール熱は学校保健安全法で「第二種学校伝染病」に指定されています。保育園は「発熱や充血など主な症状が消失した後、2日を経過するまで」はお休みするように定められています。

園によっては医師の意見書(登園許可証)が必要となることもあるため、感染が分かった段階で園に連絡をして確認しておきましょう。詳しくは下記の記事にもまとめています。

夏に保育園で流行しやすい病気④ はやり目

はやり目の正式名称は「流行性角結膜炎」です。アデノウイルスによって引き起こされ、感染すると目の充血やまぶたの腫れ、目やになどの症状が表れます。ウイルスが付着した手やものに触れることで感染するため、手洗いをしたりタオルの共用を避けたりすることが重要です。

保育園登園再開の目安

はやり目は学校保健安全法で「第三種学校伝染病」に指定されています。保育園は「医師において感染のおそれがないと認められるまで」はお休みするように定められています。目の症状が軽減しても感染力が持続する場合があるためです。

保育園に医師の意見書(登園許可証)の提出を求められることがあるので、感染が分かった段階で確認しておくのが安心です。詳しくは下記の記事にもまとめています。

夏に保育園で流行しやすい病気⑤ とびひ

とびひは「伝染性膿痂疹」という皮膚の病気で、黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌(溶連菌)により引き起こされます。水ぶくれができる水疱性膿痂疹とかさぶたができる痂皮性膿痂疹がありますが、夏に流行するのは水疱性膿痂疹です。水ぶくれを引っかくことで発疹が全身に広がります。

とびひは感染力が非常に強く、患部に触れたり、タオルを共用したりすることでほかの人にも感染します。引っかき傷など小さな傷口から菌が入り込んで発症するため、毎日お風呂に入り皮膚を清潔に保つことが大切です。

保育園登園再開の目安

厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」では、「病変部を外用薬で処置し、浸出液がしみ出ないようにガーゼ等で覆ってあれば、通園が可能」としてます。つまり、発疹があってもそれが覆われていれば登園できます。ただプールや水遊びでは患部がほかの子どもに接触する可能性が高くなるので、治癒するまでは控えるようにとしています。詳しくは下記の記事にもまとめています。

夏に保育園で流行しやすい病気⑥ RSウイルス感染症

RSウイルス感染症は、2歳以下の子どもに多い病気です。感染すると発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が表れ、ほとんどの場合軽症のまま自然治癒します。ただし生後6ヶ月未満の子どもは重症化しやすく、細気管支炎や肺炎を合併することがあるため、注意が必要です。

RSウイルスに有効なワクチンはなく、何度も感染することがあります。手洗いやマスクの着用など基本的な感染症対策を行いましょう。

保育園登園再開の目安

RSウイルス感染症には明確な出席停止期間が定められていません。厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」では、RSウイルス感染症の登園の目安を「呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと」としています。詳しくは下記の記事にもまとめています。

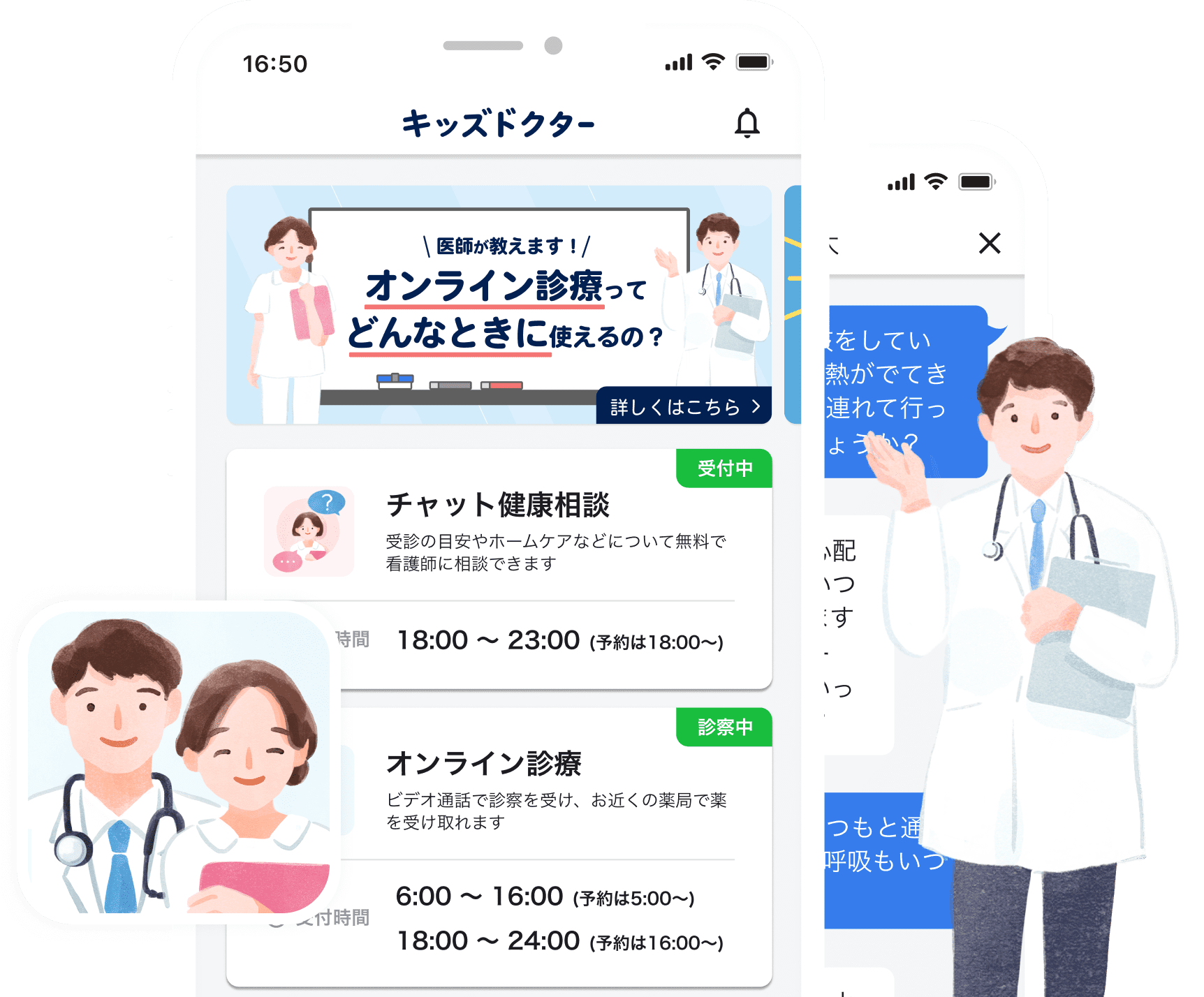

保育園の登園許可証はオンライン診療でも発行できます!

子どもの病気が治り登園を再開するときは、医師による登園許可書が必要になる場合があります。とはいえ登園許可書をもらうためだけにわざわざ病院を受診するのは大変ですよね。そんなときは医療アプリ「キッズドクター」のオンライン診療がおすすめです。家にいながら受診でき、医師が経過を確認して登園・登校可能と判断された場合は、登園許可書を発行してもらうことができます。困ったときは検討してみてくださいね。

監修者について